癜風はマラセチア属の真菌、特にM. furfurによって引き起こされる慢性の真菌症である。癜風菌は、皮脂分泌の多い皮膚に常在する酵母型の腐生菌として存在することもあれば、帯状疱疹の原因となる “活性化した “カビ型(菌糸型)の病原菌として存在することもある。

菌糸型に変化する要因としては、暖かく湿度の高い環境、経口避妊薬の使用、遺伝、全身性副腎皮質ステロイドの使用、クッシング病、免疫抑制、多汗症、栄養不良などが挙げられる。

臨床像

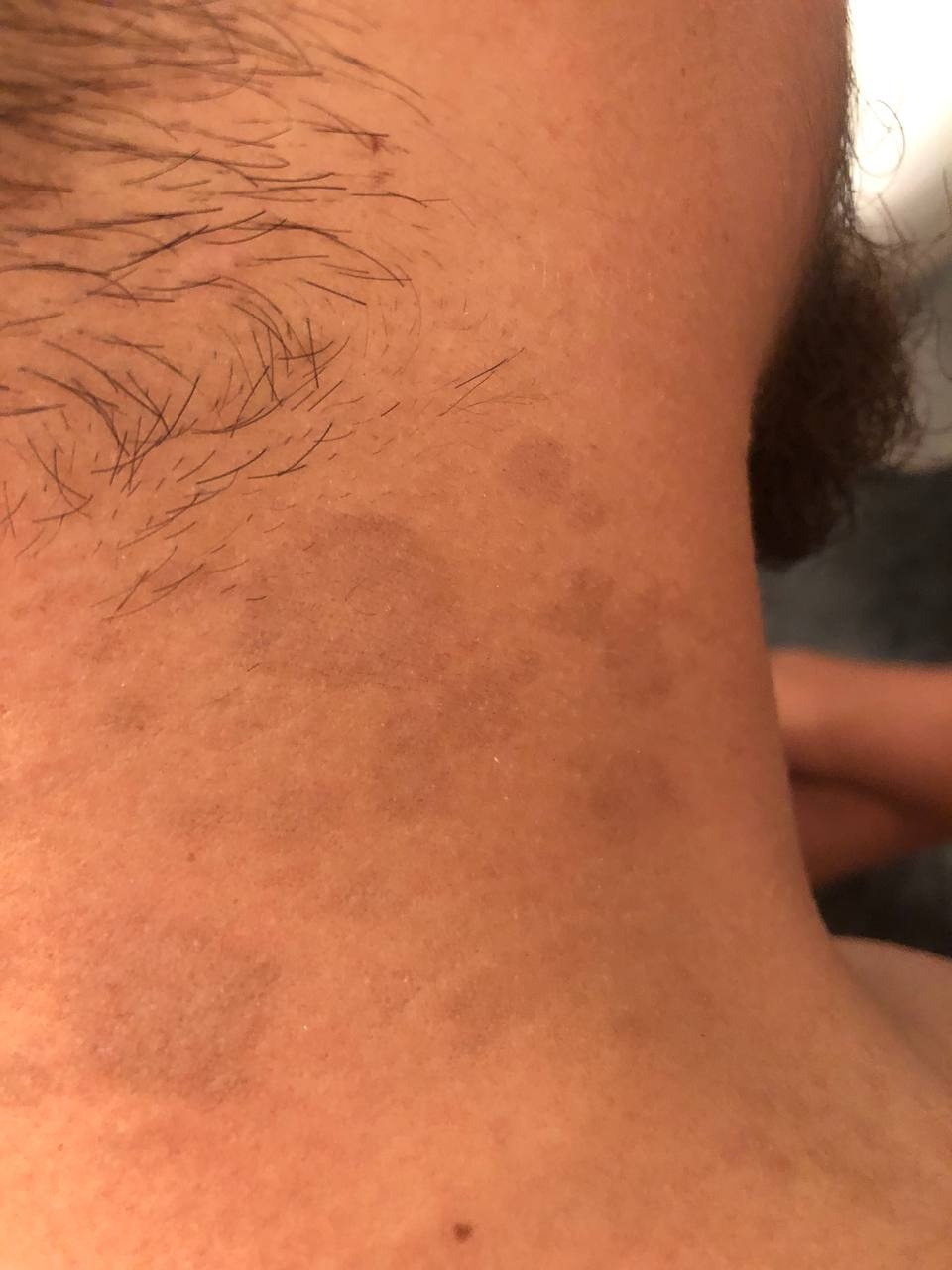

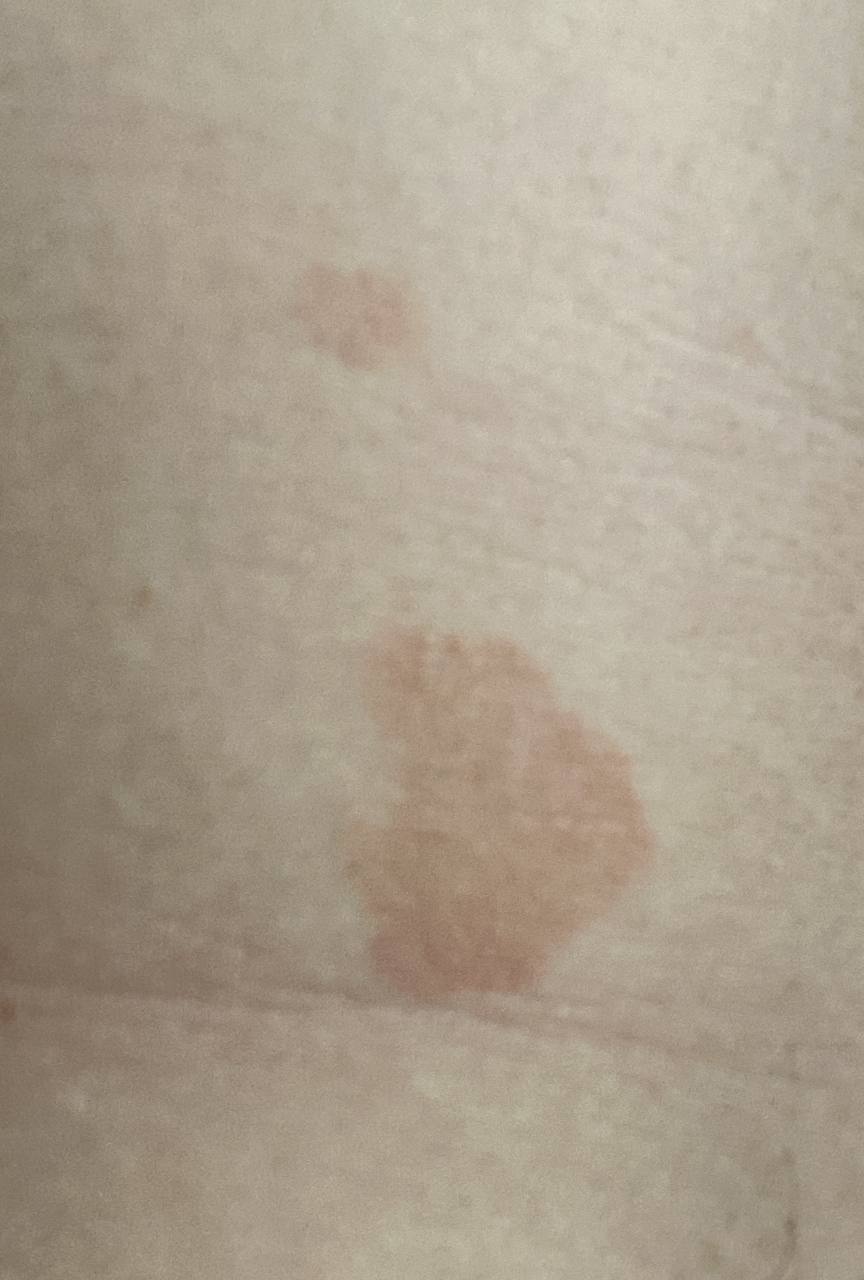

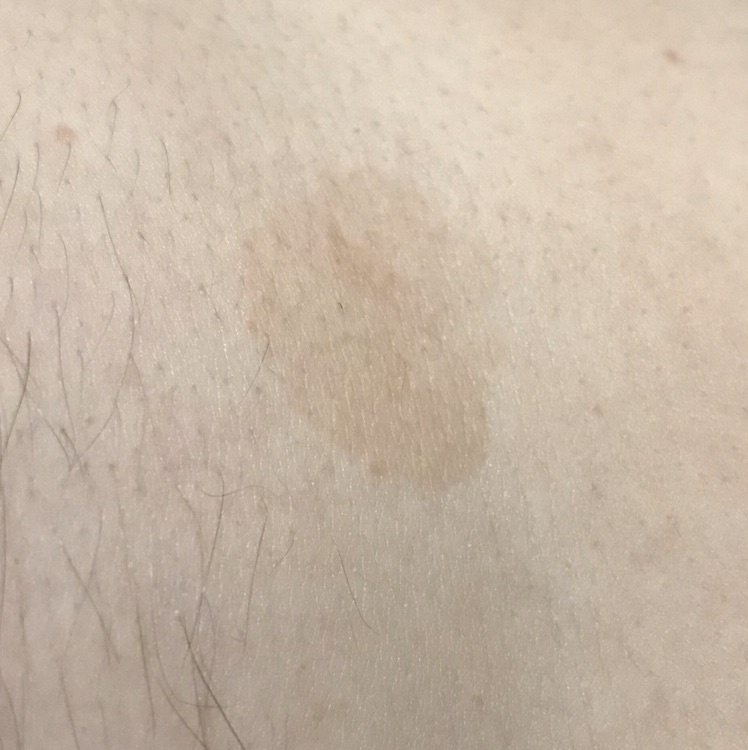

癜風は、ピンク色、黄色、褐色、コーヒー色および乳白色の、薄片状、色素沈着性(非炎症性)の斑を呈する。色黒の患者では、周囲の皮膚よりも淡い色調である。

発生場所

- 胸部

- 背中

- 腹部

- 近位四肢

顔面、頭皮、性器はあまり侵されないが、重症例では広範囲に広がることがある。

境界は明瞭である。斑点の大きさは最大1cmであるが、合体して大きな病巣を形成する傾向がある。訴えられる症状は、一般に美的なものである。そう痒は中等度または消失する。二次性色素沈着(可逆性)は日焼け後に残る。

本疾患はまた、背部、胸部および時に四肢のかゆみを伴う毛包炎として発現することがある。一次発疹は、直径2~3 mmの丘疹または膿疱の形で、紅斑性、毛包周囲炎である。適切な培養とKOH(水酸化カリウム)検査のみが、この感染症を細菌性毛包炎と区別することができる。

診断

- ウッドランプ-黄色またはオレンジ色に光る;

- KOH顕微鏡-糸状菌糸と球状仮菌糸の検出(”ミートボールスパゲッティ “のような外観);

- 粘液質のクリーム状のコロニー。

処理

シャンプー、溶液またはクリーム状の防腐剤および抗真菌剤(ケトコナゾール、クロトリマゾール、テルビナフィン)が、軽症型には1日2回、2~4週間使用される。

重症型にはイトラコナゾール(100mgを1日2回)、フルコナゾール(50mgを1日1回)、ケトコナゾール(200mgを1日2回)の全身投与を2~4週間行う。